Inhaltsbereich

Teil 39: Die Eröffnung des Kaiser Wilhelm Museums im Jahr 1897

Veröffentlicht am: 23.08.2023

Das Kaiser Wilhelm Museum nach 1912., Bild: Stadtarchiv

1897- die Eröffnung des Kaiser Wilhelm Museums

1888 starb Wilhelm I., der erste deutsche Kaiser nach der Reichsgründung 1871. Als Sinnbild der Einheit des Reiches war er sehr beliebt und so wurden ihm damals zu Ehren überall Denkmäler errichtet. Auch in Krefeld gab es in kurzer Folge gleich drei Standbilder, von denen sich nur eines bis heute erhalten hat. Die über drei Meter hohe Marmorstatue von Gustav Eberlein steht an der Nordseite des Museums und ist mit seiner Geschichte eng verknüpft. Die Krefelder Bürgerschaft wollte den Kaiser nicht nur mit einem Standbild ehren, sondern ihm auch einen repräsentativen Museumsbau widmen. Für die Umsetzung wurde ein Museumsverein gegründet.

Werksteinbau nach Entwürfen von Hugo Koch

Nach Entwürfen von Hugo Koch wurde das Gebäude in den Jahren von 1894 bis 1897 errichtet. Es handelt sich um einen sogenannten Werksteinbau, der an die Formen der italienischen Renaissance des 16. Jahrhunderts angelehnt ist. Das Zeitalter der Renaissance (Wiedergeburt) gilt als Beginn einer neuen Kunstepoche, die das Mittelalter hinter sich lässt und den Geist der Antike heraufbeschwört. Das 19. Jahrhundert griff architektonisch oft Stile der Vergangenheit auf (Historismus). Museumsbauten wurden damals häufig im Renaissancestil errichtet.

Die ersten Jahre des Museums

Im November 1897 erfolgte die feierliche Eröffnung des Kaiser Wilhelm Museums. Über eine Freitreppe gelangte man durch drei Portale ins Innere, wo sich eine weitere, monumentale Treppenanlage befand. Sie führte zu dem bereits erwähnten Standbild Kaiser Wilhelms, das erst zwei Jahre nach der Eröffnung hier aufgestellt wurde. Der Künstler Gustav Eberlein zählte damals zu den bekanntesten Bildhauern Deutschlands. Er schuf über 700 Skulpturen, darunter mehrere Standbilder des Kaisers. Trotz dieser kaiserlichen Huldigungsarchitektur entwickelte sich das neue Museum schnell zu einem Ort für die Kunst der Vergangenheit und Gegenwart. Auch die angewandte Kunst, sowie Architektur und Design bekamen darin ihren Platz. Gesammelt wurden auch Keramiken, Japanische Holzschnitte und Plakate. Für großes Aufsehen sorgte 1907 eine Ausstellung mit zeitgenössischen französischen Kunstwerken, wozu vor allem die Malerei des Impressionismus zählte. Das Bild „Das Parlament, Sonnenuntergang" von Claude Monet gelangte damals in die Sammlung, was auch dem fortschrittlichen Denken des ersten Museumsdirektors Friedrich Deneken geschuldet war. Der Platz für die stetig wachsende Sammlung war bald zu knapp. So erhielt das Haus in den Jahren 1910 bis 1912 zwei ebenfalls von Hugo Koch entworfene Flügelbauten.

Umbau in den 60er Jahren

Das Gebäude überstand weitgehend den Zweiten Weltkrieg. Zu einer größeren Umbaumaßnahme kam es erst in den 1960er Jahren. Die monumentale Treppenanlage mit Kaiserdenkmal wurde als nicht mehr zeitgemäß empfunden und daher entfernt. An die Stelle setzte man einen viel leichter wirkenden, modernen Treppenaufgang. Auch die Stufen vor der Fassade wurden entfernt, so dass man das Gebäude jetzt direkt von der Straße betreten konnte. Das Standbild Kaiser Wilhelms wurde ausgelagert und in einer Kiste in der Husarenkaserne verwahrt. Es kehrte erst 1970 zurück. Allerdings kam es nicht mehr in das Museum, sondern hat bis heute seinen Platz im Außenbereich an der Nordseite gefunden.

Erneute, grundlegende Renovierung des Hauses

2012 bis 2016 erfolgte eine grundlegende Renovierung des Hauses, bei der man das Haus nach internationalem Museumsstandard sanierte. Dabei hatte man auch wieder stärker die Historie im Blick. So wurden die baulichen Eingriffe der sechziger Jahre entfernt und die Eingangssituation erneut verändert. In den Räumen kamen wieder einige abgehängte Stuckdecken zum Vorschein, ebenso die fast vierzig Jahre verdeckten Wandbilder von Johan Thorn Prikker in dem nach ihm benannten Saal im zweiten Obergeschoss.

Kulturort mit Tradition und Zukunft

Hatten zuvor die Schließung des Museums und die langjährigen Diskussionen um die Sanierungskosten die Gemüter bewegt, so wurde die Wiedereröffnung im Sommer 2016 zu einem städtischen Ereignis. An dem Wochenende „KWM pur" konnten 12.000 Besucher das Haus zunächst ohne Kunst „pur" erleben. Die Eröffnungsausstellung „Das Abenteuer unserer Sammlung", die noch der scheidende Museumsdirektor Martin Hentschel eingerichtet hatte, erwies sich ebenfalls als Publikumsmagnet. Mit seiner durch seine Geschichte begründeten vielseitigen Sammlung und seiner zentralen Lage versteht sich das Haus als Kulturort mit Tradition und Zukunft im Herzen der Stadt. Alle Beiträge zur Serie werden unter www.krefeld.de/1373 und www.krefeld650.de veröffentlicht.

Alle Beiträge aus der Artikelreihe des Krefelder Stadtarchivs zum 650-jährigen Stadtjubiläum:

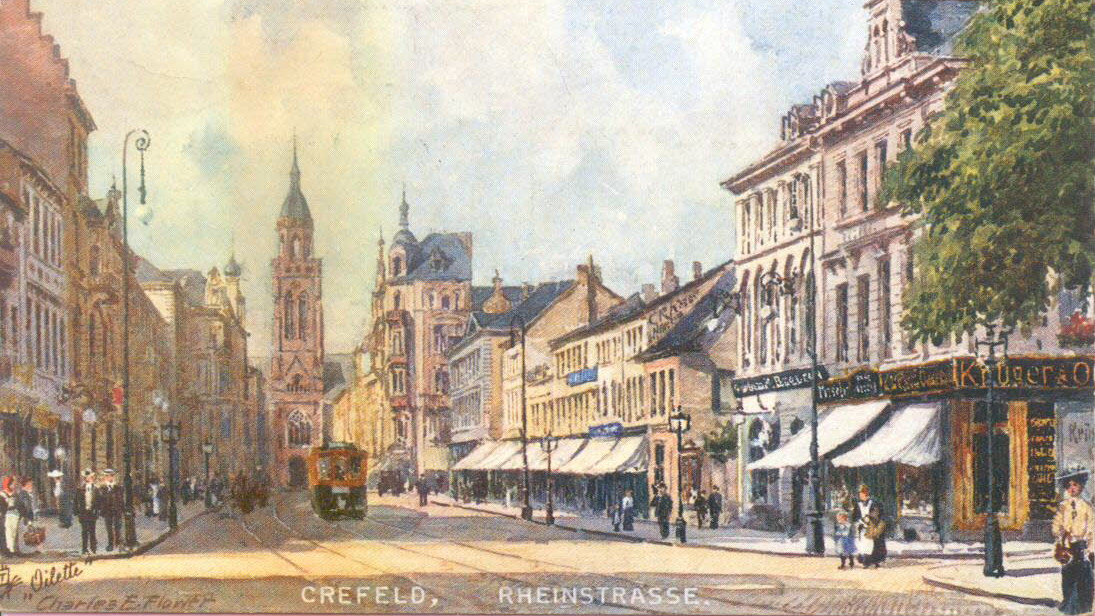

Die Krefelder Rheinstraße im Jahr 1916.

Bild: Stadt Krefeld, Stadtarchiv

Informationen zur Reihe: Das Stadtarchiv blickt anlässlich des Stadtjubiläums in die Krefelder Geschichte

Prag. Freitag, 1. Oktober 1373. Mit der Unterzeichnung einer Urkunde durch Kaiser Karl IV. wird aus dem Dorf die Stadt Krefeld. 650 Jahre ist das nun her. Anlässlich des Jubiläums blickt das Stadtarchiv in chronologischer Reihenfolge mit Geschichten und Anekdoten in die Vergangenheit. „Das machen wir mit wissenswerten Beiträgen, aber auch mit humorvollen Geschichten", sagt Archivleiter Dr. Olaf Richter. Der Blick in die Historie richtet sich zwei Mal pro Woche nicht alleine auf den kleinen Flecken, den mittelalterlichen Siedlungskern, sondern auf das Gebiet des heutigen Krefelds.